Se prendi sul serio lo spettatore come tuo partner, la sola cosa che puoi fare è porgli con forza delle domande; in questo caso, forse lui troverà qualche risposta. Se sei tu a dargli la risposta, gli stai mentendo.

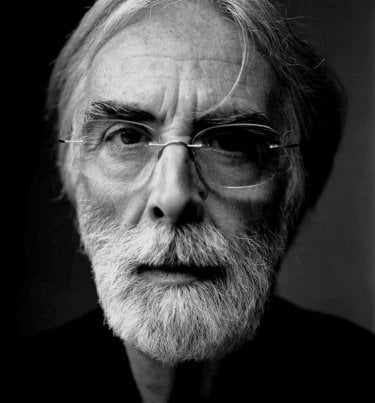

Si può cogliere un elemento quasi paradossale nella fama raggiunta, nel corso degli ultimi due decenni, dal cinema di Michael Haneke. Se infatti la sua progressiva canonizzazione in ambito critico è apparsa pressoché inevitabile, per un cineasta dalla voce e dallo stile così peculiari e inconfondibili, decisamente sorprendente è invece la dimensione dei consensi riportati in questi anni dal regista austriaco presso il pubblico (non solo quello ristrettissimo dei circuiti festivalieri e delle rassegne) e perfino in territorio statunitense.

Per fare qualche esempio: il suo maggiore successo, Amour, oltre ad avergli fatto conquistare l'Oscar per il miglior film straniero del 2012 è stato anche l'unica pellicola in lingua non inglese ad aver ricevuto la candidatura all'Oscar come miglior film nell'arco delle ultime sedici edizioni del premio, mentre una superstar hollywoodiana come Jessica Chastain ha raccontato estasiata di aver trascorso un intero weekend ospite in casa di Haneke in Austria, chiacchierando con lui di film e libri. Su una nota più frivola, su Twitter esiste un account falso a suo nome, con oltre trentamila follower, che diffonde tweet in un improbabile inglese 'germanizzato', posta foto di gattini e lancia strali ironici contro il suo 'rivale' Werner Herzog.

Leggi anche: Cannes 2017: Werner Herzog verrà premiato dalla Quinzaine des Réalisateurs

Aspettando un Happy End

Ecco, le proporzioni di questa 'popolarità' (tra il serio e il faceto) lasciano piacevolmente meravigliati se si pensa alla natura dei film diretti dal regista austriaco, nato a Monaco di Baviera e parente acquisito del connazionale Christoph Waltz. Perché il cinema di Haneke, pur nella sua incontestabile unicità, discende da una tradizione marcatamente autoriale che ingloba in sé influenze dal rigore di Robert Bresson e dallo sperimentalismo spesso 'ostico' di Jean-Luc Godard, dalla densità psicologica di Ingmar Bergman e dal limpido naturalismo di Abbas Kiarostami. Ed è soprattutto un cinema, come indicava già la citazione in apertura, che non concede alcun tipo di sconto allo spettatore, rigettando in toto le convenzioni di una drammaturgia più classica e tradizionale per scaraventarci dritti di fronte all'inestricabile complessità del reale. Un cinema, in sostanza, agli antipodi rispetto alle strutture e ai meccanismi del "sistema dei generi" di Hollywood: un motivo in più per stupirsi al pensiero che Haneke sia arrivato fin sul palco dell'Academy e che il suo Amour, un ritratto in presa diretta della vecchiaia, della malattia e della morte, sia diventato una sorta di campione d'incassi nell'ambito arthouse.

Leggi anche: Christoph Waltz: 5 ruoli chiave (più uno) per un adorabile super cattivo

Se per schiere di cinefili Michael Haneke è giustamente considerato un nume tutelare, per una vasta sezione di pubblico la sua produzione filmica rappresenta ancora un tesoro da scoprire, del tutto o in parte: a patto di deporre ogni preconcetto e di avere abbastanza coraggio da cimentarsi con una forma d'arte che, per l'appunto, lascia a noi il difficile compito di fornire risposte ad interrogativi invariabilmente inquietanti, provando a risalire alle origini dell'odio e della violenza nella società di ieri, così come in quella di oggi e di domani. Aspettando il suo nuovo lavoro (a cinque anni dal precedente Amour), Happy End, titolo probabilmente antifrastico per un dramma interpretato da Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant e Mathieu Kassovitz, in occasione del settantacinquesimo compleanno di Haneke ripercorriamo la sua filmografia, analizzando i tratti distintivi di uno dei maestri della settima arte.

Leggi anche: Happy End: Haneke dirige Isabelle Huppert e Jean-Louis Trintignant

Schegge di follia: la "trilogia della glaciazione"

Se le prime prove da regista di Michael Haneke già mettono in luce alcuni caratteri primari del suo stile e della sua poetica, il trittico realizzato dal regista austriaco fra il 1989 e il 1994 rivela soprattutto la radicalità di un approccio tutt'altro che compiacente nei confronti del pubblico: al contrario, i tre episodi che compongono la cosiddetta "trilogia della glaciazione" sono fra le pagine più disturbanti della sua carriera. La società borghese, a partire da un microcosmo familiare avviato verso l'implosione, è il bersaglio del lungometraggio d'esordio di Haneke per il cinema, Il settimo continente (1989), in cui una scelta ineluttabile - un suicidio collettivo - è anticipata dalla distruzione di tutti gli status symbol della middle class. Ancora più scioccante è il successivo Benny's Video (1992), in cui la quotidiana assuefazione alla violenza spinge un quattordicenne a commettere un omicidio davanti al gelido 'occhio' di una macchina da presa. Una riflessione sulla presunta oggettività della rappresentazione filmica, sottolineata dalla scelta di lunghi piani sequenza con camera fissa, che proseguirà nel 1994 con l'apice della trilogia, 71 frammenti di una cronologia del caso: un affresco lucidissimo quanto disperato della società occidentale di fine millennio, in cui il meccanismo corale del racconto è corredato dai servizi dei notiziari sul conflitto nella ex Iugoslavia e sulle accuse di pedofilia a Michael Jackson.

Leggi anche: 25 anni di Palme d'Oro: parte 2, dai fratelli Dardenne a Nuri Bilge Ceylan

Giochi proibiti: Funny Games e Storie

Nel 1997, Michael Haneke viene inserito per la prima volta nel concorso del Festival di Cannes con un film che riprende dalla "trilogia della glaciazione" il discorso sul binomio tra la violenza e l'ordinaria follia, applicandolo però ai codici del thriller: Funny Games, forse il tassello più duro e 'atroce' della sua filmografia. La vacanza di una benestante coppia borghese, Georg e Anna (nomi scelti per convenzione e reimpiegati dal regista in quasi tutte le sue pellicole), viene interrotta quando alla porta della loro villetta sul lago si presentano due ragazzi, pronti a dare inizio a un implacabile "gioco al massacro". Uno sconvolgente meccanismo di suspense in cui il 'sadismo' della narrazione non lascia scampo al pubblico, né tantomeno concede moventi o forme di catarsi; un esperimento quanto mai coraggioso che Haneke replicherà dieci anni dopo con il suo unico film americano, un remake shot-for-shot che si avvarrà di volti noti come Naomi Watts e Tim Roth.

Più prossimo alla dimensione corale di 71 frammenti di una cronologia del caso è invece Storie - Racconto incompleto di diversi viaggi, in concorso a Cannes nel 2000, e per il quale per la prima volta il regista può contare su una diva internazionale quale Juliette Binoche. Ambientato a Parigi, Storie acuisce l'osservazione dei rapporti fra le classi sociali, riprende da Benny's Video e da Funny Games il discorso sull'ambiguità delle immagini (e non a caso la Binoche interpreta il ruolo di un'attrice), ma pone l'accento anche sulla difficoltà o l'impossibilità di instaurare una reale comunicazione fra gli esseri umani, a partire dal più calzante titolo originale (Code inconnu, ovvero "codice sconosciuto").

Leggi anche: Juliette Binoche a Venezia a presentare L'attesa, il debutto di Piero Messina

Una donna tutta sola: La pianista e Il tempo dei lupi

Non è solo il primo, vero capolavoro nella carriera di Michael Haneke, ma anche il film che, dopo lo scalpore suscitato da Funny Games, lo avrebbe consacrato a pieno titolo presso la critica mondiale e fatto conoscere a un pubblico più vasto. Alle prese con il noto romanzo di Elfriede Jelinek, ne La pianista Haneke e la sua interprete, una straordinaria Isabelle Huppert, scolpiscono l'indimenticabile ritratto di Erika Kohut, insegnante di pianoforte al conservatorio di Vienna: una donna rigida e solitaria, soffocata dalla convivenza con una madre oppressiva (Annie Girardot) e impegnata a coltivare inconfessabili fantasie erotiche di sadomasochismo, che esploderanno in seguito all'incontro con il giovane Walter Klemmer (Benoît Magimel). Per la prima volta, la freddezza dello stile tipico di Haneke si fonde con la travolgente intensità di una Isabelle Huppert a dir poco vertiginosa, generando un formidabile corto circuito volto a indagare la solitudine e la sofferenza umane.

Leggi anche: Marseille: delusione per la serie con Gérard Depardieu e Benoît Magimel

Al Festival di Cannes 2001, La pianista riceve il Gran Premio della Giuria e fa conquistare i trofei per il miglior attore e la miglior attrice a Magimel e alla Huppert, ricompensata anche con lo European Film Award. Il sodalizio fra Michael Haneke e Isabelle Huppert proseguirà nel 2003 con Il tempo dei lupi, fra i progetti più ambiziosi e anomali del regista austriaco: un film di fantascienza distopica ambientato in un futuro post-apocalittico e incentrato sui travagli di una madre di famiglia in cerca degli ultimi residui di civiltà. Un'opera tenebrosa, tanto metaforicamente quanto letteralmente, in cui Haneke dipinge l'affresco di un mondo smarrito e sull'orlo del baratro.

Il terrore corre sul video: Niente da nascondere

Dopo Benny's Video e Funny Games, la fascinazione di Michael Haneke per la riproduzione audiovisiva e la sua riflessione sull'inconoscibilità del reale tornano ad occupare un posto centrale in Niente da nascondere. Daniel Auteuil veste i panni di Georges Laurent, conduttore di una rubrica culturale in televisione, sposato con l'editrice Anne (Juliette Binoche) e con un figlio dodicenne. Ma ancora una volta, la placida armonia di un'esistenza borghese è destinata ad essere incrinata da un evento inspiegabile: un mittente anonimo spedisce a Laurent delle videocassette (messaggi minatori?) che inquadrano la sua abitazione, spingendolo a interrogarsi su un segreto sepolto nel suo passato. Come già in Funny Games, lo spunto da thriller (ripreso da Strade perdute di David Lynch) viene adoperato da Haneke per travalicare i confini del genere, e in questo caso funge da "bomba ad orologeria" in un'opera costruita sul contrasto fra la quotidianità e il perturbante. Altro grande successo nella carriera di Haneke, Niente da nascondere ottiene il premio per la miglior regia al Festival di Cannes 2005 e quattro European Film Award, tra cui miglior film dell'anno.

Leggi anche: I 70 anni di David Lynch: 10 personaggi indimenticabili fra Twin Peaks e Mulholland Drive

Il villaggio dei dannati: Il nastro bianco

Dopo la parentesi americana del 'secondo' Funny Games, Michael Haneke tocca un altro vertice della sua produzione, da annoverare fra i capolavori del cinema del nuovo millennio: Il nastro bianco. Ambientato in un fittizio villaggio tedesco fra il 1913 e il 1914, alla viglia del primo conflitto mondiale, Il nastro bianco è uno dei film più rigorosi del regista austriaco: dal superbo bianco e nero di Christian Berger alla precisione quasi geometrica di ogni inquadratura. Una pellicola in cui, dietro l'impeccabile compostezza formale, ribollono pulsioni oscure e torbidi segreti, mentre una serie di macabri 'incidenti' diffondono il panico all'interno di una piccola comunità protestante, sottoposta alla severa autorità del pastore locale. Alla lucida descrizione di un microcosmo sociale Haneke aggiunge ulteriori chiavi di lettura (psicologica, politica, religiosa), accompagnando lo spettatore in un'indagine sulle origini del male che nell'epilogo - che non a caso coincide con l'inizio del "secolo breve" - si carica di echi inesorabilmente sinistri. Al Festival di Cannes 2009 Il nastro bianco si aggiudica la Palma d'Oro, a cui seguiranno tre European Film Award, il Golden Globe come miglior film straniero e due nomination agli Oscar.

Fino all'ultimo respiro: Amour

A tre anni di distanza da Il nastro bianco, Michael Haneke riporta un secondo trionfo al Festival di Cannes 2012 con il suo film successivo, Amour, ricompensato anch'esso con la Palma d'Oro e consacrato come uno dei titoli più importanti del cinema contemporaneo. Un consenso che si tramuta anche in un clamoroso successo di pubblico e che fa guadagnare alla pellicola dozzine di premi, fra cui quattro European Film Award, due BAFTA Award, cinque premi César, un Golden Globe e l'Oscar come miglior film straniero su cinque nomination. Se Haneke si mantiene fedele al suo approccio rigoroso, lontano dai cliché così come dal patetismo, allo stesso tempo Amour stabilisce con il pubblico un inedito senso di empatia mediante la messa in scena della routine di un'anziana coppia di ex musicisti, colpiti dalla prova più difficile: l'improvvisa malattia che si abbatte su Anne e che costringe tanto lei, quanto suo marito Georges a fronteggiare la prospettiva imminente della sofferenza e del lutto.

Il calvario dei due coniugi, consumato interamente fra le pareti del loro appartamento, costituisce il fulcro narrativo di un'opera emozionante, galvanizzata dalle magnifiche interpretazioni dei due protagonisti, i veterani Jean-Louis Trintignant ed Emmanuelle Riva (candidata all'Oscar come miglior attrice), capaci di regalare due performance di struggente mimetismo. Tuttavia è lo sguardo di Haneke, sempre ancorato al reale ma disposto ad aprirsi anche a momenti sospesi tra fantasia, simbolismo e suggestioni oniriche (la sequenza di Trintignant con un piccione), a rendere Amour un'opera di rara potenza, capace di esplorare i temi del dolore e della perdita con un senso di verità forse mai visto prima sul grande schermo. Una conferma, l'ennesima, del valore irrinunciabile dei film di Michael Haneke e della sua unicità nel panorama del cinema della nostra epoca.

Leggi anche: Addio a Emmanuelle Riva, attrice di Amour e Kapò