Nel 2007 a Betlemme Banksy entra nella zona dei territori occupati e insieme a un gruppo di altri street artist inizia a dipingere sulle facciate delle case e sul muro di cinta della città, che divide Israele dalla Palestina. Lo scopo è portare i media "dove dovrebbero e non dove vorrebbero essere": è un atto provocatorio che include anche il controverso dipinto del soldato israeliano che chiede i documenti a un asino. Quell'immagine non piacque a tutti i palestinesi, certo non fu gradita da Walid The beast, il tassista che nel 2012 insieme a un imprenditore locale smurò quell'opera d'arte e la mise all'asta.

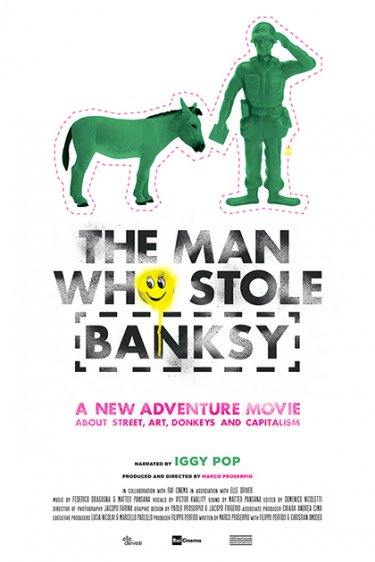

Inizia così l'odissea di The donkey with the soldier, che dal Medio Oriente finisce per fare il giro di mezza Europa prima di concludere il suo viaggio in un magazzino londinese ancora oggi in attesa che qualcuno lo compri. A raccontarci quell'epopea è il documentario L'uomo che rubò Banksy (al cinema l'11 e il 12 dicembre) diretto da Marco Proserpio, che abbiamo avuto il piacere di incontrare allo scorso Torino Film Festival.

Leggi anche: Recensione de L'uomo che rubò Banksy: Tra arte e politica

La genesi del documentario e la questione palestinese

Vieni dai videoclip e dalla pubblicità. Quanto c'è di quel mondo in questo documentario?

Tantissimo. Quell'universo ha influenzato il linguaggio de L'uomo che rubò Banksy soprattutto nei ritmi, rendendolo molto diverso rispetto a un documentario più canonico e silenzioso.

La storia che racconti l'hai cercata o è nata per caso?

È stata lei a trovare me. Stavo passando il check point tra Gerusalemme e Betlemme e la prima persona che ho incontrato dal lato palestinese è stata Walid, un tassista che si è messo a raccontarmi di aver rimosso quattro tonnellate di cemento dal muro di una casa con un disegno di Banksy sopra. Era il 2012 ed ero lì con una Ong per fare un workshop con alcuni bambini, in un'area dimenticata da tutti con un grande carcere su una collina e tutto attorno piccole popolazioni nomadi. Spesso mi era stato chiesto di filmare la sofferenza di quei luoghi, ma nonostante capissi la richiesta ero e sono convinto che certe immagini non ci tocchino più, perché siamo diventati completamente impermeabili. Cercavo quindi una storia che potesse parlare di Palestina in maniera diversa, senza descrivere i palestinesi solo come vittime. Quella di Walid mi sembrava perfetta, perché a differenza che da loro, nel nostro mondo quel gesto è considerato assolutamente scorretto.

È un personaggio bizzarro. Lo senti ancora?

Siamo diventati molto amici. L'ho sentito proprio oggi, mi augurava buona fortuna per la proiezione.

Ha visto il documentario?

Sì, ed è rimasto molto contento oltre ogni aspettativa. Betlemme è come un paesotto, ci sono delle relazioni interne non semplicissime ed ero molto spaventato di quale sarebbe stato l'eco lì.

L'odissea di un'opera d'arte, Banksy e la street art

Ti sei ritrovato a seguire l'epopea del dipinto di Banksy in giro per mezzo mondo e il rischio di perdersi era altissimo. Come ci sei riuscito?

È stato molto complicato. Al primo passaggio, quando Walid e il suo capo vendono il muro, già lo avevo perso perché non potevano dirmi chi lo aveva comprato. Non sapevo dove fosse e pensai che sarebbe finito in un cassone di legno, dove è adesso del resto... In quell'occasione avevo fatto però un falso trailer, come se il film esistesse già e stesse andando ai festival, e quattro mesi dopo mi chiamò il gallerista che aveva comprato il muro dicendomi che era interessato all'acquisto del film. Diverse volte abbiamo dovuto riacciuffare la storia in corso d'opera perché non aveva uno script e non dipendeva da noi. Attendere è stata la virtù fondamentale di questa esperienza, come trovare dei trucchi per riprenderla quando scappava dalle nostre mani.

Ti è mai venuta voglia di fare ricerche più approfondite per capire chi si nascondesse dietro Banksy?

Nel mio documentario ci sono diversi suoi collaboratori, lavorano con lui da dieci anni e hanno anche una propria carriera. Ma in questi sei anni non ho mai provato a contattarli o intervistarli con l'intenzione di avvicinarmi a Banksy, non ho mai cercato di forzare questa barriera, lo abbiamo fatto solo alla fine quando abbiamo spedito una copia del film al suo management. Non mi interessava farlo perché Banksy è un personaggio molto controverso e la storia della sua identità è così di grande interesse che tutte le persone attorno a lui sono spaventata da questa cosa, hanno paura che chiunque con una propria indagine possa risalire alla sua vera identità. Quei collaboratori hanno accettato di apparire nel film solo perché gli avevo spiegato subito cosa stavo facendo e che Banksy sarebbe stato solo un pretesto per parlare di altro, ma all'inizio tutti mi avevano detto di no. Li ho convinti dopo parlandoci. Credo che quello che ha fatto sia così interessante che scoprire se è biondo o se è una ragazza, mi sembrava una cosa molto frivola.

Conoscevi già il mondo della street art?

Tramite amici di gioventù avevo conosciuto soprattutto quello dei graffiti, qualcosa di prettamente più illegale. A venti anni avevo un gruppo punk e mi piaceva vederli mentre andavano a dipingere sui treni con il volto coperto, rischiando di prendere multe e di finire in caserma solo per vedere il treno passare il giorno dopo prima che fosse ripulito. Mi sembrava molto simile a quello che facevo io con il mio gruppo, ossia stampare i dischi, suonare davanti a cinque persone e andare in giro per tutta Europa su una macchina scassata; la trovavo, e lo penso tutt'ora, una cosa davvero romantica nonostante sia sempre infamata per una questione di decoro pubblico.

Come è stato recepito il tuo intervento dalla gente del posto?

Qualsiasi cosa succeda attorno a quel muro è controversa di per sé, non c'è nulla di ciò che accade in Palestina che possa definirsi normale. Mentre giravo la gente era contenta che si parlasse di Palestina, soprattutto i più giovani: erano felici che li stessi raccontando e descrivendo attraverso una storia che in realtà lasciava la questione palestinese sullo sfondo, perché è un dato di fatto, sta lì ed è talmente evidente che non puoi non vederla. Se lo avessi promosso come un film su un eroe palestinese forse non sarebbero andati a vederlo; in molti sono convinti di andare a vedere un film su Bansky e invece si trovano davanti un documentario che parla anche di altro.

Affronta anche la questione se sia giusto o sbagliato decontestualizzare la street art, strapparla ai muri per portarla nei musei. Il tuo film lascia allo spettatore il compito di decidere. Tu che idea ti sei fatto?

Volevo che ognuno si facesse una propria idea senza essere imboccato da qualcuno. Secondo me non c'è un metodo giusto o sbagliato di rimuovere queste opere; nel mio film si vedono galleristi multimilionari di New York disposti a pagare anche duecentomila dollari in contanti pur di appropriarsi di un pezzo di muro, o grandi restauratori con la convinzione che la street art pensata come effimera e fatta con materiali poveri non sia più un movimento di qualche giovane che saltava sui treni, ma che sia diventata un'arte e come tale meriti di essere ricordata nel tempo. Ci sono molti angoli da cui affrontare l'argomento, non è bianco o nero, pensiamo ad esempio al caso di Paolo Buggiani, uno dei primi a prelevare, salvare e collezionare una trentina di opere di Keith Haring, prima che Haring diventasse il genio che tutti conoscono. Possiamo dire con certezza che ha rubato delle opere d'arte? O che invece sarebbero dovute finire nella spazzatura?