"Fare un film significa migliorare la vita, sistemarla a modo proprio, significa prolungare i giochi dell'infanzia."

Il cinema, per François Truffaut, rappresentava un elemento inscindibile dalla vita stessa: prima ancora di diventare una professione, la settima arte era per lui una passione divorante, che lo portò a marinare più volte la scuola per correre nel buio di una sala, con un insieme di eccitazione e senso di colpa, e più tardi a 'inventarsi' critico per la rivista Cahiers du cinéma, appena fondata dal suo amico e mentore André Bazin. Ed è proprio in qualità di redattore dei Cahiers du cinéma che, verso la metà degli anni Cinquanta, un Truffaut poco più che ventenne avrebbe rivoluzionato i canoni della critica cinematografica, impostando le basi teoriche di quel fenomeno, straordinario e irripetibile, passato alla storia con il nome di Nouvelle vague.

Cinefilo insaziabile e all'occorrenza vigorosamente polemico, autore del celeberrimo libro-intervista Il cinema secondo Hitchcock, conversazione-fiume con il maestro del brivido Alfred Hitchcock (di cui lui stesso contribuì a rilanciare la fortuna critica), ma soprattutto regista di culto in grado di regalarci un'ampia quantità di film preziosi e bellissimi, alcuni dei quali considerati degli autentici capolavori. Esattamente trent'anni fa, il 21 ottobre 1984, François Truffaut ci lasciava prematuramente, a cinquantadue anni, a causa di un tumore al cervello; una perdita enorme, che però non ha scalfito minimamente il valore e la vitalità del suo patrimonio filmico.

Perché Truffaut, forse più di chiunque altro fra i registi della sua epoca, è stato in grado di superare la prova del tempo, con pellicole che continuano a 'parlare' alle nuove generazioni e a costituire una fonte d'ispirazione inesauribile per molti cineasti di oggi. E benché sia impossibile sintetizzare l'eredità e la grandezza della sua filmografia in una manciata di paragrafi, in questa ricorrenza particolare vogliamo rendere omaggio al nostro amato François prendendo in esame alcuni degli aspetti e dei temi principali del suo cinema. Ricordando che, come lui stesso ha affermato, "Tre film al giorno, tre libri alla settimana e dei dischi di grande musica faranno la mia felicità fino alla mia morte".

Boyhood, French style: il ciclo di Antoine Doinel

La concezione della macchina da presa come strumento per 'catturare' il tempo nel suo divenire, fino a generare una miracolosa coincidenza fra il tempo filmico e il tempo della "vita vera", è stata applicata negli scorsi anni dal regista americano Richard Linklater con la trilogia sentimentale avviata nel 1995 con Prima dell'alba e in seguito con l'acclamatissimo Boyhood, in arrivo nelle sale italiane proprio questa settimana. Eppure, un 'esperimento' analogo a quello di Linklater Truffaut lo aveva realizzato addirittura a partire dal lontano 1959, con il suo lungometraggio d'esordio: I quattrocento colpi, pietra miliare della Nouvelle vague a soli due mesi di distanza dal film capostipite del movimento, I cugini di Claude Chabrol. La cronaca dell'infanzia tormentata del dodicenne Antoine, trascurato dai genitori e incapace di trovare una stabilità in un'istituzione scolastica vissuta in maniera coercitiva, conquistò da subito critici e spettatori, facendo ottenere a Truffaut il premio per la miglior regia al Festival di Cannes e diventando oggetto, nei decenni successivi, di un numero incalcolabile di omaggi e citazioni. L'attenzione per l'infanzia e la prossimità emotiva all'innocenza dei bambini saranno del resto uno dei leitmotiv dell'itinerario artistico del regista francese, come dimostreranno anche Il ragazzo selvaggio (1970) e Gli anni in tasca (1976).

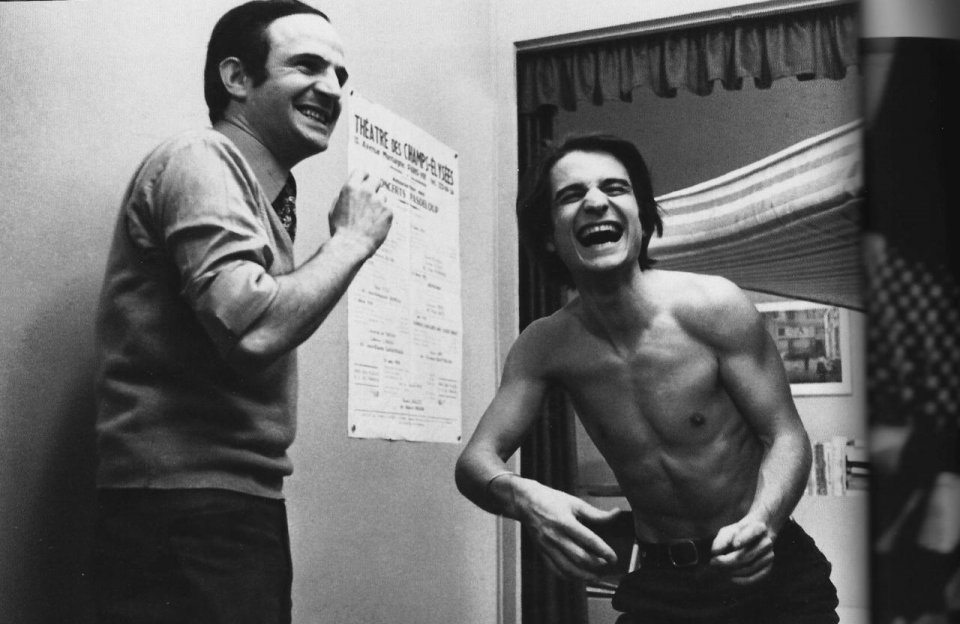

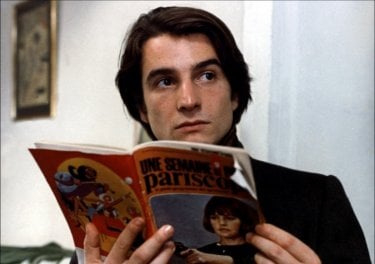

Ad impersonare il giovanissimo Antoine ne I quattrocento colpi, con un sorprendente grado di immedesimazione, era l'appena adolescente Jean-Pierre Léaud, destinato ad entrare negli annali del cinema come l'attore feticcio di Truffaut, nonché come il volto simbolo della Novelle vague e nello specifico del personaggio di Doinel. Se infatti I quattrocento colpi è un film attraversato da dolorosi echi autobiografici, favorendo così una possibile identificazione fra Truffaut e la figura di Doinel, il regista conserverà un'intensa partecipazione nei confronti del suo protagonista più famoso, tanto da farlo tornare in scena - sempre interpretato da Léaud - nel 1962 nel graziosissimo cortometraggio Antoine e Colette, episodio del film collettivo L'amore a vent'anni, e in tre ulteriori pellicole: Baci rubati (1968), deliziosa ed ironica commedia sullo sfondo di una Parigi a dir poco incantevole, Non drammatizziamo... è solo questione di corna (1970), famigerata rititolazione di Domicile conjugal, ed infine L'amore fugge (1979). Un percorso di progressiva maturazione in cui tuttavia Antoine, tombeur de femmes quasi inconsapevole, conserva al contrario una forma di immaturità che si manifesta tanto in una perenne condizione di incertezza, quanto in un vitalismo frenetico e contagioso.

"M'hai detto 'Ti amo', ti dissi 'Aspetta'...": l'amour fou

"M'hai detto 'Ti amo', ti dissi 'Aspetta'. Stavo per dirti 'Eccomi', tu m'hai detto 'Vattene'". La gioia e la sofferenza, poli complementari e inscindibili dell'esperienza amorosa (come Truffaut stesso espliciterà in una frase del melodramma La mia droga si chiama Julie), sono gli elementi chiave del concetto di amour fou, quel sentimento irrazionale e totalizzante di cui Truffaut è stato il principale cantore in ambito cinematografico. Mentre, negli stessi anni, il suo amico e collega Eric Rohmer analizzava i rapporti amorosi con lo sguardo lucido e distaccato di un autore interessato a cogliere sfumature psicologiche e dinamiche comportamentali, l'approccio di Truffaut nella narrazione delle passioni è ben diverso. Il regista, difatti, punta ad annullare la separazione fra i protagonisti dei suoi film e lo sguardo del pubblico, allo scopo di suscitare l'empatia dello spettatore per i palpiti, i picchi di emozione e gli abissi di dolore dei suoi personaggi. Un effetto al quale contribuisce l'imprescindibile partecipazione di Truffaut verso i propri eroi romantici (e in primis le propie eroine), una partecipazione scevra da qualunque tipo di giudizio morale.

È per questo motivo che Jules e Jim, accolto nel 1962 come un'opera scandalosa e trasgressiva, in virtù dell'indimenticabile ménage-à-trois formato da Jules (Oskar Werner), Jim (Henri Serre) e dalla magnetica Catherine (Jeanne Moreau), è in realtà un film animato da una profondissima tenerezza, in cui l'entusiasmo per una felicità inesorabilmente precaria si accompagna ad un ineludibile velo di malinconia. Un decennio più tardi, nel 1971, Truffaut riprenderà in mano un altro romanzo del medesimo autore di Jules e Jim, Henri-Pierre Roché, per uno dei suoi film maggiormente sottovalutati: Le due inglesi, storia di un altro triangolo erotico a cavallo fra due secoli (Ottocento e Novecento) e due paesi (la Francia e la Gran Bretagna), questa volta con protagonista Jean-Pierre Léaud. Nell'ottica del cinema truffautiano, il sentimento amoroso travalica i codici della società borghese e, nella sua forza dirompente, finisce per travolgere perfino l'ordine e la stabilità familiari. Un tema, quello dell'adulterio, che il regista parigino affronterà una prima volta nel 1964 con La calda amante, una sorta di 'rovesciamento' rispetto agli idilli di romanticismo del precedente Jules e Jim (e l'insolita freddezza del tono narrativo costò al film un relativo insuccesso), e poi ancora nel 1981 con uno dei suoi melodrammi più toccanti, La signora della porta accanto, sulla struggente relazione clandestina - addirittura con momenti di violenza fisica - fra i vicini di casa, nonché ex amanti, Bernard Coudray (Gérard Depardieu) e Mathilde Bauchard (Fanny Ardant).

Donne in amore e spose in nero: le eroine di Truffaut

La Catherine di Jeanne Moreau, così come la Mathilde sensuale e dolente di Fanny Ardant, sono tra le capofila di una galleria di personaggi femminili assolutamente memorabili ai quali François Truffaut ha dato vita nel corso della propria carriera, grazie al contributo di alcune fra le più carismatiche attrici del panorama francese. Parlando di amour fou e del binomio fra Eros e Thanatos, ovvero la dicotomia al cuore del melodramma secondo Truffaut, non si possono non ricordare Julie Kohler, l'implacabile vendicatrice con il volto gelido di una Jeanne Moreau nelle insolite vesti di una metodica assassina traumatizzata dall'uccisione del marito nel cult del 1968 La sposa in nero, basato su un romanzo di Cornell Woolrich; e un anno dopo Julie Roussel, fascinosa femme fatale con la fulgida bellezza di Catherine Deneuve ne La mia droga si chiama Julie, un racconto a tinte noir tratto a sua volta da un altro libro di Woolrich e con Jean-Paul Belmondo come comprimario maschile. Se la prima pellicola sarà oggetto nel 2001 di un mediocre remake americano, Original Sin, La sposa in nero colpirà l'immaginario di un cineasta quale Quentin Tarantino, che sullo stesso canovaccio del film di Truffaut darà alla luce, fra il 2003 e il 2004, il formidabile dittico Kill Bill, rivisitazione squisitamente postmoderna del film di Truffaut, con Uma Thurman nei panni di un'altra sposa-vedova in cerca di vendetta (ma La sposa in nero stimolerà pure la fantasia di Kate Bush per la canzone The Wedding List).

Ma l'eroina romantica per eccellenza della filmografia di Truffaut rimane con tutta probabilità Adèle Hugo, la giovanissima figlia del grande scrittore Victor Hugo, che giunge in incognito in Canada per rintracciare il tenente Pinson (Bruce Robinson), l'ufficiale che l'aveva sedotta e abbandonata, e del quale la ragazza è disperatamente innamorata. In tale ottica, Adele H., una storia d'amore spinge all'estremo, in uno sfribrante meccanismo di attrazione e repulsione, il parallelismo fra amore e follia, avvalendosi inoltre della magnifica performance di una Isabelle Adjani non ancora ventenne, che per questo film ottenne, nel 1975, la nomination all'Oscar come miglior attrice. Ed è ancora una donna la protagonista dell'ultimo film di François Truffaut: Finalmente domenica!, del 1983, un brioso giallo-rosa con cadenze da commedia e una suspense per certi versi hitchcockiana (un omaggio del regista francese al proprio idolo) dominato dalla presenza scenica di Fanny Ardant, all'epoca compagna di Truffaut (e incinta di sua figlia Josephine), nei panni dell'intraprendente segretaria Barbara Becker, impegnata a scagionare il suo capo, Julien Vercel (Jean-Louis Trintignant), da un'accusa di omicidio.

Treni nella notte

"I film sono più armoniosi della vita, Alphonse: non ci sono intoppi nei film, non ci sono rallentamenti... i film vanno avanti come i treni, capisci? Come i treni nella notte". Sono le parole che lo stesso Truffaut, nella parte di un regista di nome Ferrand, rivolge al giovane attore Alphonse (ancora Jean-Pierre Léaud) in una delle pellicole più armoniose, compiute e coinvolgenti da lui dirette: Effetto notte, gioioso tributo alla settima arte e ai professionisti del cinema, accolto da un sensazionale successo internazionale e ricompensato con il premio Oscar come miglior film straniero del 1973 (su un totale di quattro nomination, inclusa quella per la miglior regia), benché proprio il trionfo di Effetto notte sarà la miccia che farà esplodere la rottura insanabile con il collega Jean-Luc Godard. "Il nostro film migliore è forse quello in cui riusciamo a esprimere, più o meno volontariamente, sia le nostre idee sulla vita che le nostre idee sul cinema": e Truffaut, in quest'opera di carattere metacinematografico sull'eterno dualismo fra realtà e finzione artistica, condensa e mette in scena la propria passione per il cinema (con un gran numero di citazioni e di riferimenti ai suoi miti, a partire da Orson Welles) trasformando il set di un melodramma in costume in un microcosmo in cui si consumano attrazioni, tradimenti, parentesi di routine quotidiana (c'è perfino un gatto refrattario alle istruzioni del regista) e tragedia, e avvalendosi di un cast che comprende anche un'incantevole Jacqueline Bisset e Valentina Cortese nel suo ruolo più bello, quello della matura attrice Séverine.

La capacità di fascinazione dello spettacolo e della creazione artistica si lega ad un autentico potere salvifico - l'arte come suprema forma di resistenza contro la barbarie della Storia, oltre che contro le pene dell'esistenza - in un altro superbo capolavoro firmato dal regista francese insieme alla sua fedele collaboratrice Suzanne Schiffman: L'ultimo metrò, ambientato nella Parigi occupata dai nazisti, nel 1942, nel teatro Montmartre, di cui la diva Marion Steiner (Catherine Deneuve) si sforza di portare avanti le attività pure dopo la fuga del marito impresario, Lucas Steiner (Heinz Bennent), costretto a nascondersi nei sotterranei dell'edificio in quanto ebreo. L'arrivo di un nuovo attore, l'estroverso e volitivo Bernard Granger (Gérard Depardieu), sarà il motore che innescherà una reazione a catena di sentimenti contrastanti e di insidiosi pericoli. "Sì, l'amore fa male", recita Bernard dividendo il palco con Marion; "Come un grande avvoltoio plana sopra di noi, si immobilizza e ci minaccia; ma la minaccia può essere anche promessa di gioia". Lo strepitoso successo del film, suggellato dalla vittoria di ben dieci premi César nell'edizione del 1980, rappresentò l'ennesimo vertice nella produzione di Truffaut, che purtroppo non ebbe il tempo di completare la sua ideale trilogia dedicata al mondo dello spettacolo. E il finale de L'ultimo metrò, coronato dagli applausi con cui il pubblico accoglie la performance di Marion e Bernard a guerra appena conclusa, è una sintesi perfetta della celebrazione di una mise en scène che trionfa sulle storture del "mondo reale", ovvero dell'esaltazione del teatro, dell'arte - e quindi, inevitabilmente, del cinema - come più sublime reazione a quel carico di sofferenza che contraddistingue il percorso esperienziale di ciascun essere umano.