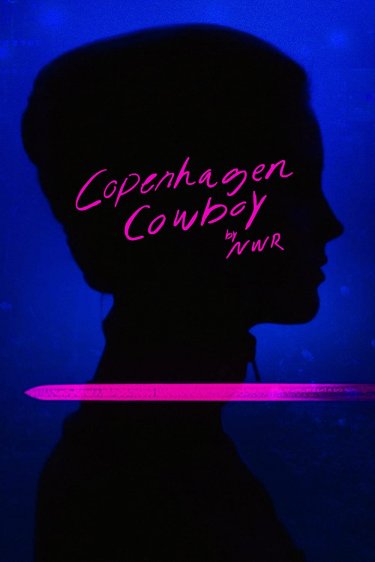

Ci sono i registi bravi, ci sono i registi meno bravi e c'è Nicolas Winding Refn. Chiaro e lecito: potete amarlo, potete detestarlo e potreste trovare faticosi i suoi film e le sue serie (un appello, date una nuova possibilità a quel gioiello di Too Old To Die Young), ma il mondo del cinema è anche oggettività di vedute, e NWR è oggettivamente ineguagliabile. Talmente unico, talmente stilizzato nel suo pensiero artistico geometrico e asciutto (eppure meravigliosamente positivo e vitale), che con la sua nuova - sì, strepitosa - serie, Copenhagen Cowboy (e il titolo è già tutto un programma), decide di rompere gli schemi della fiaba e della serialità, fregandosene dei canoni e dei linguaggi di facile approccio, passando attraverso i numerosi toni che si rimpallano nelle sei puntate che compongono lo show, prontamente distribuito da Netflix.

Come vogliamo rimarcare in questo approfondimento, Copenhagen Cowboy è uno show che nella suo umore assuefatto e saturo si fa immediatamente cinema (ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Copenhagen Cowboy ). Anzi, viceversa: il cinema di Nicolas Winding Refn diventa serialità, confondendo le idee a chi ancora crede che un film o una serie non sfruttino lo stesso linguaggio. Certo, senza la qualità non si va lontano in certi confini e l'insieme è ristretto, ma è palese quanto Copenhagen Cowboy - nella sua tosta e oscura messa in scena - sia un ulteriore passaggio, un nuovo esempio che dimostra e spiega il concetto: la teoria cinematografica è applicabile alla narrazione seriale.

Un Medioevo noir

NWR ne è l'ennesima prova, ma la lista dell'ipotesi inconfutabile è lunga e rafforza il pensiero: Marco Bellocchio con Esterno notte, la prima stagione di True Detective, The Night Of, o I segreti di Twin Peaks. Pochi, lampanti esempi. Impossibile dimostrare il contrario davanti allo show di Refn, che ci trasporta in un mondo nero e appiccicoso, illuminato dai neon notturni e dai filtri viola della fotografia di Magnus Nordenhof Jønck. Al centro, l'ispirazione arrivata dalle fiabe classiche e un'eroina (forse) ultraterrena, Miu, interpretata da Angela Bundalovic, che pare porti fortuna. O almeno, porta fortuna a chi la tratta bene. Per gli altri, come fossimo in un Medioevo noir, solo sventura, solo morte.

Intanto che il sottobosco criminale e perverso di Copenhagen grugnisce come gli inquietanti maiali su cui Refn finisce per indugiare, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Ecco, indugiare, soffermarsi, evidenziare. Copenhagen Cowboy, presentata tra l'altro alla Mostra del Cinema di Venezia 77, è il preciso paradigma che appartiene alla poetica dell'autore, avvicinandosi per estetica e idee al bistrattato Solo Dio Perdona (l'omaggio al kung fu non manca, così come alle ombre asiatiche) e al senso di giustizia che esplode nel suo capolavoro, Drive.

Nicolas Winding Refn su Copenhagen Cowboy: "Tornare a lavorare in Danimarca è stato meraviglioso"

Cinema, solo cinema

Solo Dio perdona e Drive. Cinema, appunto. Film, precisamente. L'occhio è lo stesso, la messa in scena ignora la sceneggiatura spezzettata e si affida ad un flusso turgido di immagini e quadri, vividi e pulsanti per colori, odori, geometrie. Avvolge lo spettatore, lo turba, lo spiazza con una performance artistica e riempie gli spazi di quel tempo sottratto, che lampeggia e si rimpalla tra il blu e il rosso: ogni episodio da cinquanta minuti è lo spartito che completa un'opera che non può essere mai ghettizzata o etichettata. Altro che piccolo schermo, quello di Refn è uno schermo gigantesco. Figuriamoci se può essere ingabbiato in un genere.

Proprio come la protagonista, Miu. "Un'eroina che si sviluppa poco a poco", spiegava Nicolas Winding Refn durante il press day a Venezia 2022, "Volevamo realizzare un personaggio tipico degli show con i supereroi, come fosse la nascita di una razza aliena sulla Terra. Non avevo alcun interesse nel dare a Miu una definizione, o le parole... era più una musica". Ecco, la musica: lo score di Cliff Martinez, Peter Peter, Peter Kyed e Julian Winding gioca un ruolo cruciale per l'apparato estetico dell'opera, concepita senza seguire le regole e scavalcando i muri invisibili che delimitano la trincea che separa i generi, tanto cari a chi si rifugia in un pensiero pigro e anacronistico. Perché Copenhagen Cowboy lo dimostra: se ti chiami Nicolas Winding Refn non c'è (più) differenza tra un film e una serie.