Nonostante sia passato quasi un mese da quando lo abbiamo visto nella Sala Darsena di Venezia 79, Blonde di Andrew Dominik continua a restare sedimentato nel bel mezzo dello spettro emozionale con cui si guarda - e si giudica - un'opera cinematografica. Il discorso ovviamente è ampio, perché alcuni titoli ci mettono un (bel) po' per essere assimilati, compresi, valutati. Quante volte ci siamo trovati a rivalutare un film, dopo un'iniziale bocciatura o dopo un iniziale apprezzamento? Addirittura intere generazioni hanno accreditato o screditato un film, magari troppo radicato verso certe inflessioni ormai desuete. Del resto, il cinema è l'arte più fluida di tutte, quella capace di trasportarci in una dimensione parallela che non risponde alle regole dello spazio e del tempo. E, come qualcuno ha detto, il cinema è la dimensione più vicina ad un sogno o ad un incubo. Il tempo che si dilata o si restringe, il montaggio che enfatizza le immagini, riducendo la storia all'essenziale secondo l'autore o secondo gli impulsi elettromagnetici del sognatore, che assimila e manifesta in forma astratta il subconscio più profondo.

Sono diversi i registi che hanno giocato con la materia (anche orrorifica) del sogno. Andando a memoria ci vengono in mente Alain Resnais con L'anno scorso a Marienbad, David Lynch con Strade perdute, Charlie Kaufman con Sto pensando di finirla Qui. In questa lista, chiudendo il lungo preambolo, entra di diritto proprio Blonde di Andrew Dominik, in cui si incrocia - sotto forma di incubo - l'inferno in terra vissuto da Marilyn Monroe alias Norma Jeane Mortenson, interpretata da una stratosferica (e no, non stiamo esagerando) Ana De Armas. Così, fin dall'incipit di un film destinato per sua natura ad essere discusso, osannato, attaccato, in cui le fiamme sferzano le colline di Los Angeles, l'approccio del regista si fa lampante: rivedere il romanzo di Joyce Carol Oates, da cui il film Netflix è tratto, e tramutarlo in un incubo da cui è impossibile svegliarsi, e che anzi fa da purgatorio all'inferno stesso, che ha marchiato la vita fragile di una delle più grandi icone della Storia.

Blonde, la recensione: il corpo di Marilyn come campo di battaglia

La costruzione di un incubo

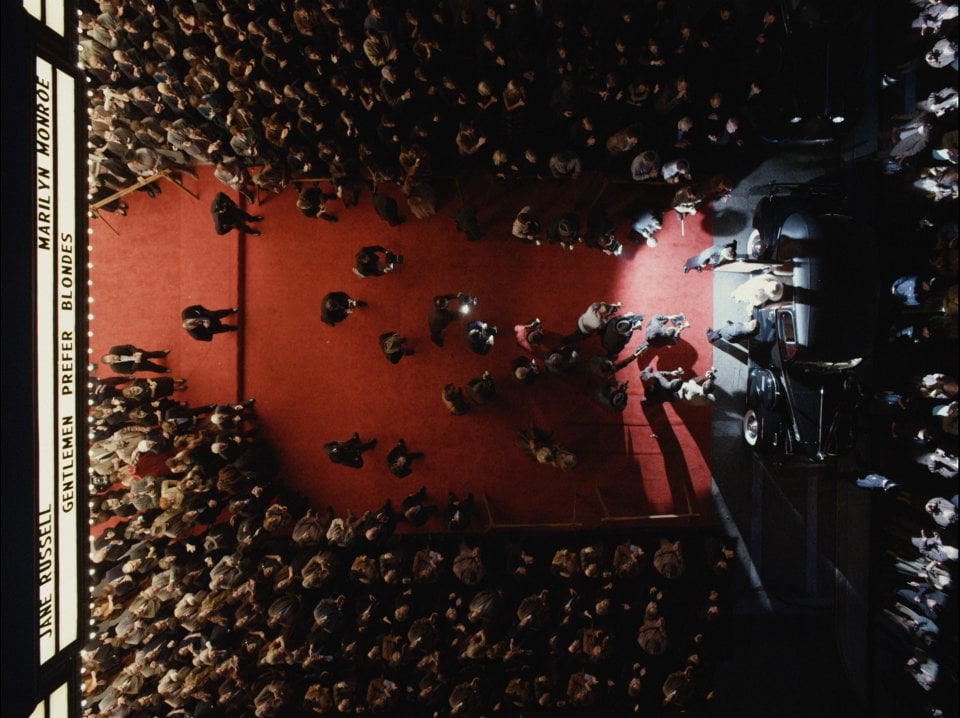

Visto il materiale di partenza, vista la figura imponente, vista la durata mastodontica (ben 166 minuti!), Andrew Dominik, che è anche sceneggiatore, sceglie probabilmente l'unica strada possibile per raccontare il dramma di Norma/Marilyn: sdoppiare il film e renderlo, appunto, qualcosa di molto vicino ad un sogno. Un rischio, una rottura, una rivoluzione del genere (che aveva già attuato nel western che western non era L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford), che ne (ri)definisce i connotati e, di conseguenza, l'approccio scenografico. Come un sogno o come un incubo, l'intera messa in scena di Blonde è poi scaturita attorno alla destrutturazione del mito e, parallelamente, alla centralità di un cinema che si fa immagine. Un sogno, appunto, vissuto in stretta relazione tra Marilyn, Norma e gli spettatori. La sensazione, dunque, equivale ad una sorta di paralisi notturna: il peso sul petto si fa asfissiante, i flash dei fotografi, come fossero degli spari, dettano il ritmo di un show dell'orrore, facendo confondere i volti che cambiano come cambia la realtà in quell'istante che separa la veglia dal sonno. Gli attimi sembrano ore, le ombre si fanno dei mostri famelici, i rumori vengono percepiti come infernali striduli. Impossibile svegliarsi, nonostante gli occhi siano spalancati, impossibile muoversi. Noi, fermi nel letto aspettando che passi, come Norma James immobile nel bel mezzo di una tempesta mossa dalle spregiudicate regole di uno show-biz accecante e diabolico. Per farlo, per costruire l'incubo, Andrew Domink e Ana de Armas hanno ripercorso i luoghi in cui ha vissuto Marilyn, calandosi in una dimensione sovrannaturale.

L'anteprima dell'inferno

"Abbiamo iniziato a girare Blonde il 4 agosto del 2019, il giorno prima dell'anniversario della morte", ha raccontato il regista durante l'incontro stampa alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presentato il film in Concorso prima dell'arrivo su Netflix. "Non lo avevamo pianificato, è stata una coincidenza. Posso però dire che quando mi sono sdraiato sul letto dove è morta, ho accusato vibrazioni drammatiche e disperate. Marilyn a Los Angeles è ovunque, e girare il film è stato qualcosa di simile ad una seduta spiritica". Una dichiarazione che rende bene il concetto che vogliamo esplicare nel nostro approfondimento: Blonde è puro cinema post-moderno, qualcosa che supera le regole prestabilite e diventa il manifesto onirico di una donna sperduta e divorata da un mondo ossessionata dalla bellezza e dalla perfezione.

A completare il tutto, avvicinando i toni spettrali di un incubo vissuto sulla sua pelle, la colonna sonora di Nick Cave e Warren Ellis, utilizzata dal regista per controbilanciare gli sprazzi in bianco e nero della fotografia di Chayse Irvin. Come un sogno e come un incubo, di nuovo, i colori giocano a rimpiattino con i toni grigi, mentre mai viene mollato il punto di vista biforcato di Marilyn Monroe e di Norma Jeane Mortenson. Sono la stessa persona ma, intanto, sono anche due anime divise che si alimentavano reciprocamente. Come un'attrice con il suo personaggio, come un bambino nella pancia di sua mamma. Forse per questo, in una giostra visiva che non vuole punti di riferimento se non quello massimo di Marilyn, Blonde sviscera i punti focali della sua vita portando in rilevo le fotografie leggendarie che prendono movimento e che, nevroticamente, vanno a comporre il ritratto estetico e dolente di una donna uccisa dalla sua stessa vita. Perché, come racconta Blonde, l'anteprima dell'inferno è solo un sogno.