Alla fine ci stropicciamo gli occhi, come appena svegliati la domenica mattina, dopo un lungo sonno, assaporando per un attimo ancora quella dolce e spietata sensazione del non dover fare niente. Ci strabuzziamo gli occhi, e restiamo in silenzio. Come Beau, con il volto ammaccato di Joaquin Phoenix, con addosso un pigiama di seta, a nascondere ferite e umiliazioni. Che cosa abbiamo appena visto. Come può essere possibile? Come possiamo credere a tutto ciò? Semplice. Rifiutando qualsiasi concetto reale, per lanciarsi verso una dimensione talmente astratta da poterci convincere. Come Astolfo sulla Luna, come l'immaginazione instabile di un bambino appena nato. Mentre iniziano i titoli di coda, aspettiamo che ricominci la score di The Haxan Cloak. Ma, nonostante, ci abbia accompagnato durante tutto il percorso (tortuoso, ridicolo, faticoso, accecante), non c'è nessun guizzo musicale a chiudere il giro.

Effettivamente, ora che abbiamo lasciato decantare il vino, c'era da aspettarselo. Non poteva esserci nient'altro: lo spettacolo cinematografico, dopo tre ore, era arrivato alla sua conclusione naturale. Una fine è una fine. O magari no. Perché, distruggendo - letteralmente - le ingombranti impalcature reggenti la pesante sovrastruttura, l'intuizione folle si trasforma in lucidissima consapevolezza della propria predisposizione narrativa. Chiamatela narrativa arthouse, chiamatelo new horror, chiamatelo smodato hipsterismo. Sta di fatto che come ha sentenziato Martin Scorsese, siamo davanti ad "una delle più straordinarie nuove voci nel mondo del cinema". Dunque, un suggerimento, qualora abbiate o non abbiate già visto il film: non provate a cercare una spiegazione. È tutto giusto, è tutto sbagliato. Sentitevi liberi: Beau ha paura, diretto e scritto da Ari Aster, è una meravigliosa menzogna.

Alla ricerca delle stelle

Una messa in scena che si divincola da quegli stessi schemi che mette in scena. Nasciamo, viviamo, moriamo. Ma non è tutto qui. Non può essere solo questo. In uno slancio estremo, enfatizzando la tipica voce egocentrica di ogni influente autore (ma è già al terzo film), Ari Aster, volutamente pretenzioso, delinea per immagini il concetto più oscuro e ancestrale che ci sia: cosa può esserci prima della vita stessa, quando la stessa vita non è altro che una molecola. E se più giù, nel profondo, fossimo già settati, ancora prima di venir concepiti?

Una tappa dopo l'altra, come se fosse Dante Alighieri in cerca delle stelle, Beau ha paura è un flusso di coscienza in cui si accavallano pensieri astratti e potenza immaginifica, personaggi e ombre, vecchie fotografie e ossessioni moderne. È l'Ulisse di James Joyce ed è la più criptica delle poesie di Bob Dylan. "La gente crede che le cose finiscano a un certo punto. E invece no", scriveva J.D. Salinger (un altro che di meravigliose menzogne...) in una quote estrapolata e abusata, tuttavia funzionale per la metrica con cui andrebbero visti i riflessi di Beau ha paura, che seguono pedissequamente il viaggio allucinante e allucinato del protagonista, di diritto tra i più riusciti dello storytelling postmoderno, nonché tra i più rappresentativi del genio moderno di A24, capace di anticipare e stravolgere le regole produttive e distributive.

Beau ha paura, Martin Scorsese su Ari Aster: "Una delle più straordinarie nuove voci del cinema"

La spiegazione del film? Relativa

Un viaggio - e qui potremmo aiutarvi nella lettura, affatto semplice - ineluttabile e sfuggente nella sua circolarità, tanto semiotica quanto materiale. Anzi, una circolarità brutale, arrabbiata, sporca. Violenta. Orrida. Com'è orrido il mondo da cui proviene Beau, immaginato da Aster come se fosse il riassunto di ogni peggior stortura sociale e politica, pronta a riversarsi nell'intimo umano non appena la porta viene lasciata sbadatamente aperta. Più in generale, la cornice e il contesto iniziale (che nello stile ci riporta ad una specie di graphic novel per adulti) sembra simile a quegli incubi in cui il sonno e la veglia fanno a botte per avere la meglio.

Gli incubi su cui David Lynch e Charlie Kaufman (lumi tutelari di Aster) ci hanno sapientemente costruito una carriera. Qui, da qualche parte nell'America trumpiana, divisa e selvaggia, parte il film: un imprecisato anfratto degli Stati Uniti d'America, consumato dalla disperazione e dal peccato. I colori della fotografia di Paweł Pogorzelski (già cinematographer per Midsommar ed Hereditary), per contrappasso, restano saturi e accesi, amplificando il disagio del povero e timoroso Beau che, per destino, perderà l'aereo che l'avrebbe dovuto portare da sua mamma, Mona Wassermann (interpretata sia da Zoe Lister Jones che da Patti LuPone), poco dopo vittima di un surreale incidente casalingo. L'attimo è passato, e Beau è solo. Suo padre, a detta della donna, è morto nell'esatto istante in cui Beau è stato concepito, a seguito di una condizione medica che parrebbe ereditaria. Non conosce l'amore, non conosce il sesso, forse non conosce nemmeno se stesso. Una cosa, però, è certa: deve arrivare in tempo per il funerale di sua madre.

Il ciclo vitale. Ancora prima di nascere

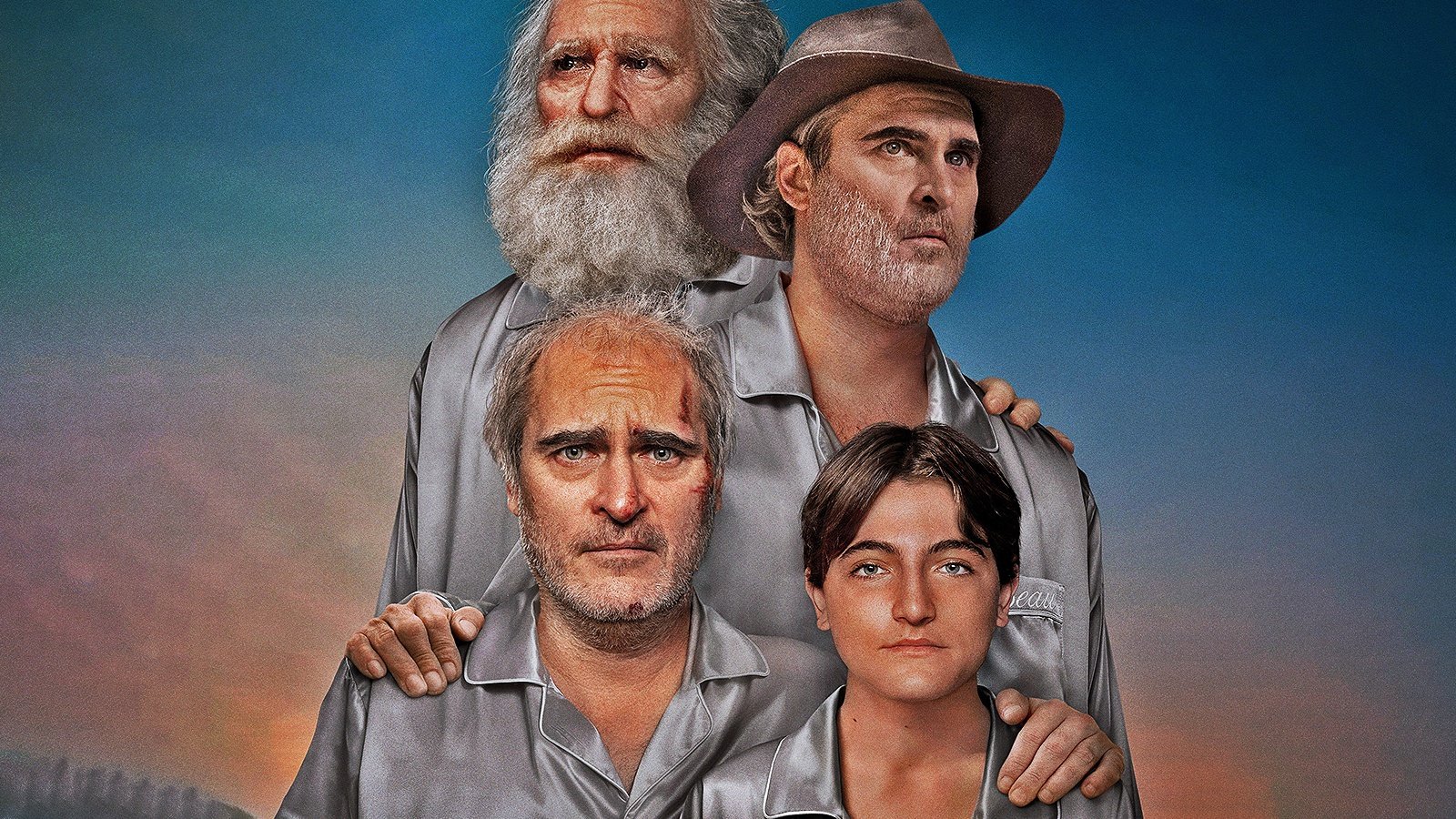

Ciò che mette in scena Ari Aster, calcando il tratto nevrotico della matita fino a spezzarne la punta (in gergo ciclistico, diremmo "è scesa la catena"), per poi virare su una leggerezza tonale che non disdegna l'umorismo (nero), né disdegna a sua volta un'apertura ancora più destrutturata nei confronti del materiale cinematografico a disposizione: la scenografia, che cambia come cambiano i luoghi in un sogno (o in un incubo); la musica diegetica ed extra-diegetica; il tempo e lo spazio (che coincidono, annullandosi quasi a vicenda) e, alla fine, gli interpreti stessi, riassumibili tanto in Joaquin Phoenix quanto nell'indecifrabile Armen Nahapetian, che presta il volto alla versione adolescenziale di Beau.

Ed è proprio il loro innaturale incontro che sposterà la gigantesca mole narrativa del film, disunendo e ricompattando la figura di Beau come fosse plastica calda, mettendolo brutalmente in contatto con una dimensione mentale dalle pittate naïf, ma pure ombelicali nel confronto diretto con il pubblico. E se ogni viaggio è legato alla catarsi, la meta iniziale e finale si allineano nel bel mezzo di una tempesta cinematografica e sensoriale, che garrisce e ulula, tra le tenebre e la luce di un gemito indotto, poco dopo aver abbandonato il liquido amniotico di un grembo materno in cui potersi rifugiare. Morendo per rinascere in un ciclo vitale infinito, mutando forma e sostanza. Che cali il sipario, allora: la menzogna di Ari Aster è diventata spirituale verità. Questione di prospettive, questione di grande cinema.

Conclusioni

Come scritto nella nostra recensione di Beah ha paura, non cercate una spiegazione troppo plausibile rispetto al film di Ari Aster. Lasciatevi andare ad una visione impetuosa e travolgente, faticosa e catartica, divertente e spirituale. Vita e morte, maternità e incubi ancestrali. In tre ore vengono codificati quanti più impulsi possibili per uno dei film più emblematici e magnificamente "assurdi" degli ultimi anni.

Perché ci piace

- La prima parte del film.

- Joaquin Phoenix, tra il dramma e il ridicolo.

- Richiede uno sforzo in più agli spettatori.

- Un film che offre numerose letture...

Cosa non va

- ... così tante da potere anche confondere.

- A metà del film, la narrazione sembra bloccarsi. Volutamente?