Ci sono momenti che rimangono impressi per sempre nello spazio di un secondo, superando gli ostacoli spazio-culturali e lo scorrere degli anni. E poi ci sono sussurri, parole tenute custodite dal ricordo dell'altro e avvolte in un alone di mistero, divenendo simbolo e acme dell'intera opera che le ha accolte, cullate, create.

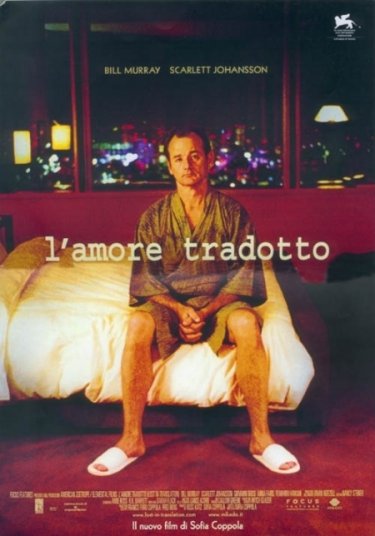

Era il 5 dicembre 2003 quando nelle sale cinematografiche arrivava Lost In Translation, seconda opera da regista di Sofia Coppola dopo l'ottimo e convincente esordio con Il giardino delle vergini suicide. Vent'anni sono trascorsi, eppure nulla è cambiato da quel giorno di dicembre; oggi, proprio come ieri, lo spettatore si ritrova ancora immerso nell'onda della malinconica incomunicabilità, e da quel vortice di incapacità intrinseca di tradurre le intenzioni e comprendere i pensieri altrui.

La solitudine di due anime perdute

Da una parte una battuta intima, di proprietà esclusiva dei due protagonisti, dall'altra, il dettaglio di uno slip rosa indossato da Charlotte (Scarlett Johansson): epilogo e prologo di un saggio dai toni delicati, rosati, quasi zuccherosi (ma mai melensi), che stridono con la componente umana raccontata dall'autrice, abbagliata da luci artificiali e colpita da un'estrema solitudine che lo scarto culturale tra la civiltà occidentale e quella giapponese non può che esacerbare. È lo sguardo di anime perdute, la solitudine di numeri primi che parlano ma non si comprendono, dialogano senza ascoltarsi, Lost in Translation. Ed ecco allora che l'incontro tra Bob (Bill Murray) e Charlotte si fa scintilla bruciante di speranza, una luce che indica la via da intraprendere, illuminando un soggiorno prima pressante, resosi poi meno pesante, meno malinconico, meno solo. E così le parole tornano in ordine, riprendono il proprio posto nel mondo, e la comunicazione si riattiva, senza errore di traduzione, o comprensione.

Lost in Scarlett e Bill

È una sceneggiatura breve, di sole 76 pagine, quella di Lost in Translation - L'amore tradotto. Una povertà dialogica che lascia spazio a parole sospese, momenti flessibili ed espansi, perché aperti alle continue possibilità e manipolabili dallo scorrere degli eventi. Per ogni vuoto sulla pagina corrispondono corpi che scrutano, camminano, cercano dei complici nello sguardo degli altri, ritrovando solo il proprio, riverberato in uno specchio o su una superficie riflettente. Sono giochi di eco e rimbalzi che esaltano il senso di solitudine e il tema della perdita di sé come sdoppiamento della propria identità, e che da una manciata di parole sullo spazio di una sceneggiatura, si incarnano nel volto e nei gesti di una coppia di attori che si lasciano scavare da insoddisfazioni e disillusioni, speranze e cadute sia personali che professionali.

Se Bob e Charlotte si trovano e si tengono metaforicamente per mano, è perché nonostante l'età, nonostante il background personale, sono due destini ora ritrovatisi e legatisi come satelliti in orbita; sono due parti mancanti di un un riflesso spezzato a metà e adesso finalmente ricongiuntosi. Scarlett Johansson offre alla sua Charlotte la giovinezza precocemente bruciata da fuochi fatui di illusioni spezzate e di un'innocenza ormai perduta (e forse recuperata solo nel colore rosa e trasparente di slip adolescenziali). Bill Murray (l'unico che poteva interpretare Bob, dato che la Coppola ha basato l'intero ruolo sull'attore) è una maschera di ironia pronta a lasciare spazio a lasciti di una malinconica solitudine che il suo Bob tenta di annegare un bicchiere di "Santory" dopo l'altro. E così negli occhi dell'uno ecco riflettersi lo spettro dell'altra: quello che è stato e che non tornerà più (felicità coniugale compresa) per Bob, e quello che potrebbe essere per Charlotte. Due entità così distanti, eppure così umane perché ricalcate su situazioni di vita vissuta, sperimentata, reale. Non a caso lo stesso personaggio interpretato dalla Johansson è la perfetta proiezione della sua creatrice: giovane, sposata con un uomo che forse non la valorizza abbastanza (Lost in Translation è infatti nato in un periodo delicato, in cui la Coppola si stava separando dall'ex marito Spike Jonze), laureata in filosofia e alla ricerca di se stessa e del suo destino. Abbracciarsi, sussurrarsi parole indecifrabili, significa pertanto per i due chiudere un cerchio, sentirsi finalmente vicini e meno soli, anche nel limitato spazio di un ultimo abbraccio, o di un ultimo brindisi.

Sofia Coppola: i migliori personaggi femminili dei suoi film

Lovers in Japan

Nell'universo di Lost in Translation nessuno si salva di solo, ma si ritrova da solo a sopravvivere a se stesso. E allora, ecco che la scelta del titolo non solo risulta azzeccata, quanto enfatizzante la sensazione perpetua di afflitta incomunicabilità. "Lost in Translation" significa infatti "perso nella traduzione", un'espressione che si riferisce a tutti quei modi di dire che perdono di significato nel processo di traduzione da una lingua all'altra. Una perdita semantica che la Coppola riesce a interiorizzare e sfruttare a livello visivo attraverso l'impiego di campi lunghissimi sulla metropoli di Tokyo, e che accrescono il senso di smarrimento davanti ad un oceano di luci senza riferimenti. Una difficoltà di comprensione reciproca e di perpetua insoddisfazione per l'incapacità di trattenere pensieri e/o cose ormai perdute, perfettamente racchiuse all'interno di una scena come quella che vede protagonisti Bob e il regista dello spot per il quale l'attore è pagato profusamente (chiaro riferimento agli stessi spot realizzati in Giappone dal papà di Sofia, ossia Francis Ford Coppola). In un confronto impossibile tra il regista giapponese e l'attore americano, quest'ultimo aspetta le indicazioni per la sua breve performance, ricevendo in cambio una versione semplificata a opera dell'interprete. Un paradosso di scambi e incomprensioni (il regista chiede a Bob di fargli un'espressione alla "Bogie" di Casablanca, mentre il traduttore rielabora la richiesta con un semplice sguardo intenso in camera) che produce un senso di ilarità e umorismo, ma che allo stesso tempo evidenzia quello stato di profonda introspezione e incapacità comunicativa che accomuna tanto l'opera quanto il mondo al di fuori dello schermo a cui essa si rivolge.

Per quanto di corsa e disattenta alle richieste altrui, è comunque nel cuore della metropoli asiatica che l'attore affermato e la giovane sposa sono costretti a passare intere giornate in compagnia dei propri pensieri e di soffocanti incertezze circa il proprio futuro e i propri legami personali. Non solo semplice ambiente metropolitano e raccoglitore di pensieri e turbamenti, Tokyo si eleva pertanto a terzo protagonista dell'opera, portando con sé il lusso di hotel da sessanta piani, e l'irresistibile confusione dei suoi innumerevoli karaoke e dei bar sempre aperti. Sarà proprio tra le luci abbiglianti della città notturna, che i due protagonisti si immergeranno in apnea, uscendo tanto fisicamente dall'ambiente claustrofobico del loro albergo che mentalmente dagli spazi costretti della loro malinconica inettitudine, così da tornare a respirare, così da tornare a vivere.

Just like honey

Essere altro per ritrovare se stessi: vive tra i raccordi di Lost in Translation un senso di ricerca e di esplorazione della propria intimità che si insinua elegantemente nei meandri più profondi dei propri protagonisti. Se per Bob fa parte della propria professione di attore, per Charlotte è una sorta di evasione, uno stimolo racchiuso nell'uso di una parrucca rosa attraverso la quale la ragazza può essere altro nello spazio di una canzone intonata al karaoke. Una gestione della propria alienazione dal mondo, tra ricerche di connessioni in un universo ormai sconnesso che tenta di smuovere entrambi (ma soprattutto il personaggio di Charlotte) dalla propria stasi emotiva. Ed è quasi un sollievo condiviso, una speranza universale quella che si dipana dallo schermo per invadere la sala, confortando un conglomerato di anime perdute con la vita messa in pausa e ora destinate a incontrarsi per supportarsi a vicenda nello spazio di una hall di albergo, proprio come per Bob, proprio come per Charlotte.